Aufklärung aus und über Ostpreußen: Zu Besuch im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg

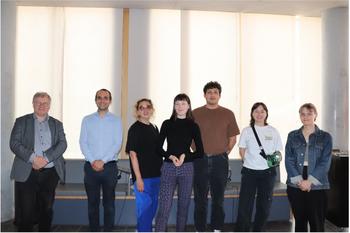

Abbildung 1: Die Exkursionsgruppe mit dem Direktor des Ostpreußischen Landesmuseums, Dr. Joachim Mähnert

Abbildung 2: Die Exkursionsgruppe vor einem Modell der Marienburg

Im Rahmen des Seminars „(P)Ostpreußen – Nachleben einer Provinz“ fand am 20.06.2025 eine Seminarexkursion an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg statt. Das Seminar beschäftigt sich aus komparativer Perspektive mit dem komplexen und vielgestaltigen Nachleben der Provinz Ostpreußen in Litauen, Polen, Russland, der BRD und der DDR nach 1945. In diesem Kontext bestand auch großes Interesse, die Arbeit der zentralen musealen Institution zur Beschäftigung mit der Geschichte und dem Kulturerbe des ehemaligen Ostpreußens in Deutschland kennenzulernen.

Der Museumsdirektor Dr. Joachim Mähnert begrüßte die Exkursionsgruppe herzlich und stellte mit dem Verweis auf das bislang öffentlich weitgehend unter dem Radar bleibende Jubiläum „500 Jahre Herzogtum Preußen“ sofort den Bezug zur Gegenwart her. Nicht nur in etymologischer Hinsicht ist die Geschichte Preußens aufs Engste mit Ostpreußen verbunden, wo sich Aufstieg und Fall dieser Deutschland so viele Jahrhunderte prägenden Region exemplarisch studieren lassen.

Anschließend führte der Direktor die Gruppe durch die Dauerausstellung und stellte den Auftrag des Museums zur Völkerverständigung und Versöhnung heraus und die Exponate der Ausstellungen vor. Hier ließen sich zahlreiche Parallelen zu den Diskussionen im Seminar erkennen, sei es in Bezug auf den legendären Grenzbahnhof Eydtkuhnen und den Transfer von Waren und Personen im späten Kaiserreich, die beeindruckende Sammlung von Werbematerialien für einen Urlaubsaufenthalt an der Ostpreußischen Küste in der Zwischenkriegszeit oder die erschütternde Wiedergabe des Schicksals der in Litauen herumirrenden Wolfskinder nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Gang durch die für alle Altersgruppen aufbereiteten Exponate wurden schnell Gestaltungsprinzipien der musealen Arbeit deutlich. So werden deutsche Perspektiven konsequent in einen Dialog mit Sichtweisen aus Polen und Russland bzw. der Sowjetunion gesetzt, was u.a. in der kontroversen Erinnerung an das Erbe des Deutschen Ordens sichtbar wurde. Die ostpreußische Geschichte wird dabei nicht als zeitloses Kulturerbe idealisiert, sondern in ihren zeitgenössischen propagandistischen Instrumentalisierungen kritisch reflektiert, wofür exemplarisch der Umgang mit dem Mythos um die Rolle der Königin Luise im Kampf gegen Napoleon zeugt. Sichtbar werden aber auch die Grenzen des historischen Wissens, die sich v.a. bei frühen Exponaten zum baltischen Volksstamm der Prussen, der Preußen seinen Namen verdankte, zeigen. Hier sind die sozialen und künstlerischen Hintergründe zentraler Exponate immer noch umstritten, was in der Ausstellung direkt verhandelt wird.

Im Gespräch mit dem Direktor zeigten sich auch Entwicklungsperspektiven des Museums. So soll die Erinnerung an Ostpreußen nach 1945 in Zukunft einen größeren Raum einnehmen. Noch in diesem Jahr eröffnet zudem eine neue Dauerausstellung zu Immanuel Kant. Damit sollen auch neue Besuchergruppen angesprochen werden. Entgegen weit verbreiteter und häufig ungerechtfertigter Vorwürfe, die die Beschäftigung mit Ostpreußen mit revisionistischen politischen Positionen assoziieren, zeigt das Museum paradigmatisch, wie eine museumspädagogisch wie historiographisch zeitgemäße, im Dienst der Völkerverständigung stehende Aufarbeitung dieser Geschichte gelingen kann.